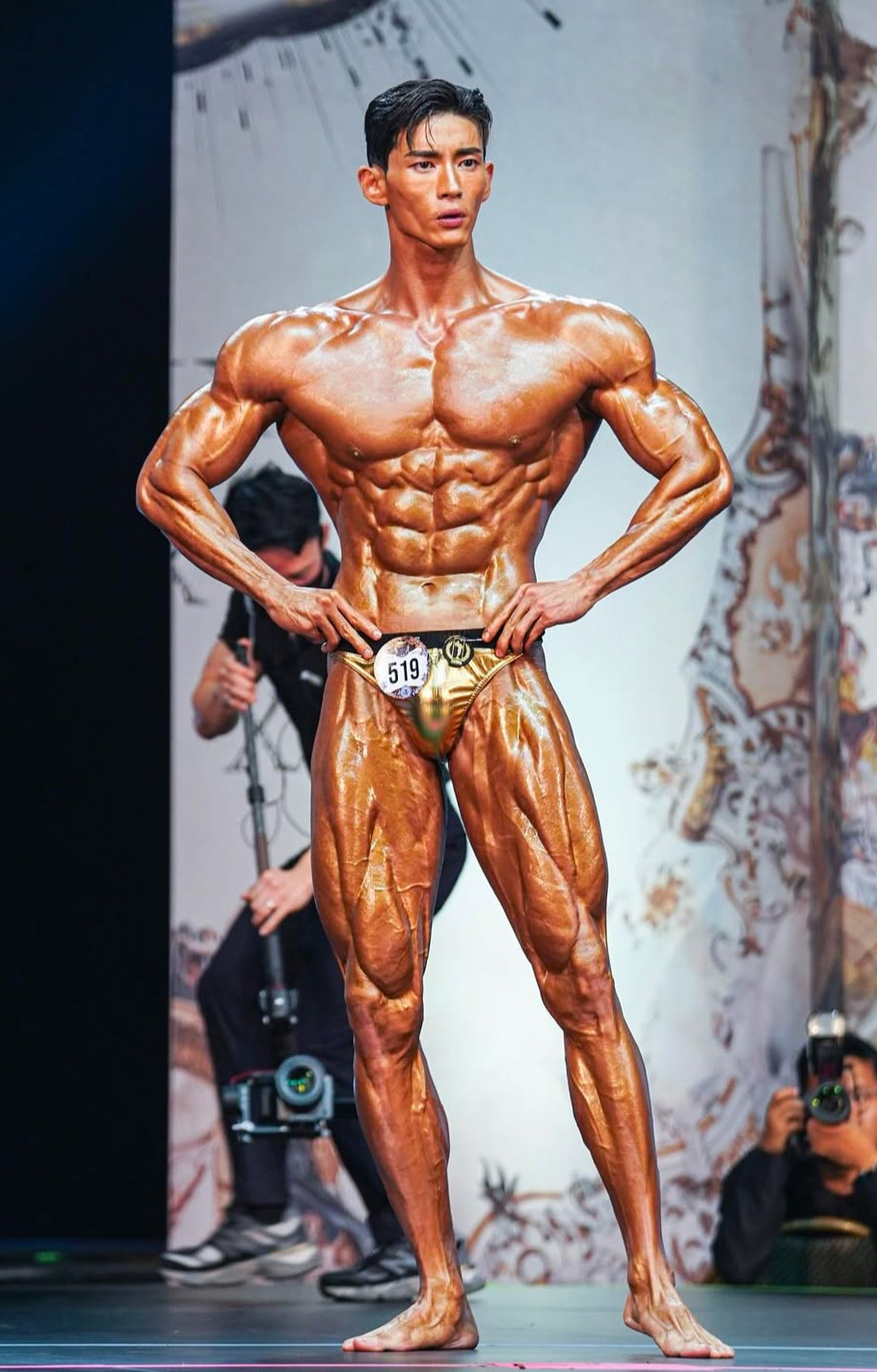

スポーツモデルとは

最も“かっこいい体”を決める大会、それがスポーツモデル。

極限まで絞り上げた肉体に、それでもなお残る立体的な筋肉。

そのバランス、美しさ、そして“魅せ方”まで含めて競い合う。

ボディビルが筋量を、フィジークがスタイルを重視するなら、

スポーツモデルはまさに「造形美」を極める競技。

ステージの演出も洗練されており、

照明・音響・動線すべてが“選手を最高に魅せる”ために設計されている。

この数年で爆発的に人気が拡大し、

若者だけでなく、美意識の高い大人たちからも圧倒的な支持を集めている。

今後、スポーツモデルはボディビルやフィジークと並ぶ、

いや、それ以上に“目指される競技”として確立されていくだろう。

美しさと強さを兼ね備えた男たちの、最高のステージ。

その中心に、あなたが立つ未来も、あり得る。

極める

スポーツモデルとして極まる――

それは、ただ体を仕上げることではない。「何を見せ、何を残すか」までを設計する、美意識の戦い。

では、どうすればそこに辿り着けるのか。

以下は、ステージで本物として評価されるために必要な、5つの条件。

1. 魅せるための部位を明確にする

- 鍛える前に「どこを主役にするか」を決める。

- 肩・腕・胸・背中・腹筋・尻・脚。この7つの見せ方で体の印象はすべて決まる。

- ただ全体を鍛えるのではなく、光の当たる角度・写真映え・ポージング映えから逆算する。

2. 筋肉の“質感”を磨く

- 筋肉はただデカければいいわけではない。

- ハリ・ライン・深さ。どれだけ美しく“浮き出て”見えるかが問われる。

- パンプだけでなく、“削ぎ落とした彫刻”のような印象を与える筋肉づくりが鍵。

3. ポージングの完成度を高める

- 本番では“止まっている時間”こそがすべて。

- どれだけ良い体でも、立ち姿が野暮なら評価は伸びない。

- 毎日鏡で確認する。動画を撮る。誰かに見てもらう。

- ポージングはトレーニングと同じくらい、反復すべき“技術”。

4. 清潔感・雰囲気を仕上げる

- 肌、髪型、表情、そして余計な力の抜けた所作。

- 体の仕上がりと同じくらい、「この人、かっこいいな」と思わせる佇まいが評価される。

- すべては、筋肉の説得力を底上げする演出。侮れない。

5. 毎日の“整え方”を習慣化する

- 食事、睡眠、ストレッチ、メンタル。

- トレーニングよりも“それ以外の時間”の使い方で体は決まる。

- スポーツモデルは、日常すべてが作品づくりの工程だ。

- 常に美しくあろうとする「習慣の積み重ね」こそ、極まりの条件。

スポーツモデルとは、“自分という素材をどう魅せきるか”の勝負。

あなたの骨格、表情、癖、すべてを受け入れて、

その上で、「最高の自分を創る」と決めた者だけがステージに立てる。極めるとは、仕上げ続ける覚悟を持つこと。

今日もあなたの1mmが、未来の輝きになる。

鍛え方

スポーツモデルは、“筋肉量だけ”では評価されない。

求められるのは、シンメトリー(左右対称)・バランス・ライン・表現力すべてを兼ね備えた身体。

以下が、スポーツモデルを極めるための鍛え方のポイント。

1. 上半身:特に「肩・背中・胸上部」

スポーツモデルでまず評価されるのは、ステージ映えする上半身のライン構成。

特に「肩の広がり」「胸郭の立体感」「背中の奥行き」が、シルエットの強さを決定づける。

- 三角筋中部・後部を徹底的に鍛え、横幅とアウトラインを最大化

- 胸は下部ではなく、上部に厚みを乗せることで「重心の高い美しい上半身」を作る

- 広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋・大円筋まで、背中の“上・中・下”をそれぞれ意識して鍛え分ける

そして、ただ鍛えるだけでは終わらない。

「狙った部位を狙った形で動かせること」――これが最終的な完成度を左右する。

とくに背中は、ポージング中に「広げる・締める・傾ける」など、繊細なコントロールが必要。

それができるかどうかで、“立ってるだけで説得力があるか”が決まる。

2. 下半身:足もお尻も“抜かない”のが今の時代

スポーツモデルにおいても、脚とヒップの完成度は評価に直結する。

しかもその基準は、単に鍛えてあるかではなく、“どう魅せられているか”にある。

- 脚は、太さだけでなくラインと構造が問われる。

ハムストリングス、内転筋、カーフ ――

それぞれが別の角度から「美しい連なり」として見えているかがポイント。 - ヒップは、前からのシルエットにも影響を与える。

横・後ろ・斜め、どこから見ても高さと“鋭く絞られたライン”が必要。

求められるのは丸みではなく、セパレートするようなカット感と緊張感。

短パン(ブリーフ型)からのぞく脚の張り・ヒップのキレ――

これらが揃ってこそ、スポーツモデルの“全身完成度”として評価される。

鍛えるだけでは不十分。

見せる設計がされていてこそ、脚とヒップは武器になる。

3. 腹筋:“割れている”ではなく、“魅せ切っている”か

スポーツモデルでは腹筋の「割れ」だけでは評価されない。

問われるのは、ラインの深さ・左右対称・腹斜筋とのつながり・皮膚の薄さ――

そして、どの角度から見ても“美しく浮かび上がっているか”。

体脂肪が下がった先の“仕上げ”で、皮膚の質と薄さを作る

腹筋は「削って削って初めて完成する部位」。パンプだけでは絶対に浮かない

腹直筋は“上下”で分けて鍛える意識が重要

上部にはロープクランチ、中部にはアブローラーやケーブルシットアップ、

下部にはレッグレイズ系やドラゴンフラッグで立体感を出す

Vラインや腹斜筋は、腹との境界をクッキリと出すことが鍵

サイドクランチや捻り系だけでなく、“絞りの食事設計”とのセットで仕上がる

4. ポージング前提のトレーニング

スポーツモデルにおいては、どれだけ鍛えたかではなく、

“どう魅せられるか”がすべて。

だからこそ、トレーニングは「魅せる部位」から逆算する。

ただ発達させるのではなく、“光と角度に映える形”を作る意識が求められる。

- 正面ポーズでは

腹直筋のセパレーションとVライン、胸上部の厚み、三角筋前部の張りで“立体感”を演出。 - 背面では

広背筋の下部までの広がり、僧帽筋・三角筋後部・大円筋の“段差”がカギ。

とくに「背中を広げた状態での筋肉の出方」は、日頃の“ストレッチ種目”と“使い分け”が直結する。 - 斜め捻りのポーズでは

腹斜筋と腹直筋の境界線、上腕三頭筋のアウトライン、前腕のカット、脚のライン――

一瞬のひねりで“全身の構造美”が試される。

さらに、ポージングを支えるのは可動域・柔軟性・神経の通り方。

・胸椎の可動域がないと、上半身が沈む

・肩が固いと、腕が自然に見えない

・股関節が硬いと、脚を流せない

つまり――

ポージングを制する者は、トレーニングの質を“構造的に理解している者”。

魅せることまでを設計して、初めて「スポーツモデルのトレーニング」と言える。

筋肉を作るだけで終わらせない。

5. 有酸素は“削り出すため”に使う

スポーツモデルの仕上がりは、有酸素の質とタイミングで決まる。

ただ汗をかくのではない。

狙うのは、脂肪を残さずに“筋肉のラインを鮮明にする”こと。

減量期には朝のLISS(低強度有酸素)や、トレ後のウォーキング、場合によってはファスティング中の有酸素も選択肢となる。

脂肪を燃やすための“ルーティン”ではなく、

カットを仕上げる“彫刻の最後の工程”として有酸素を使う――

それが、スポーツモデルにおける本当の使い方。

スポーツモデルの鍛え方は「バランス」と「美の設計」。

筋肉をただ増やすのではなく、削って・浮かせて・魅せる。

身体は“作品”。あなた自身が彫刻家。

大会

スポーツモデルは、いまや日本でも“ひとつの文化”として確立されつつある。

多くの団体がこのカテゴリを設け、個性ある舞台と審査基準を持って開催されている。

ここでは、主な団体と特徴を紹介する。

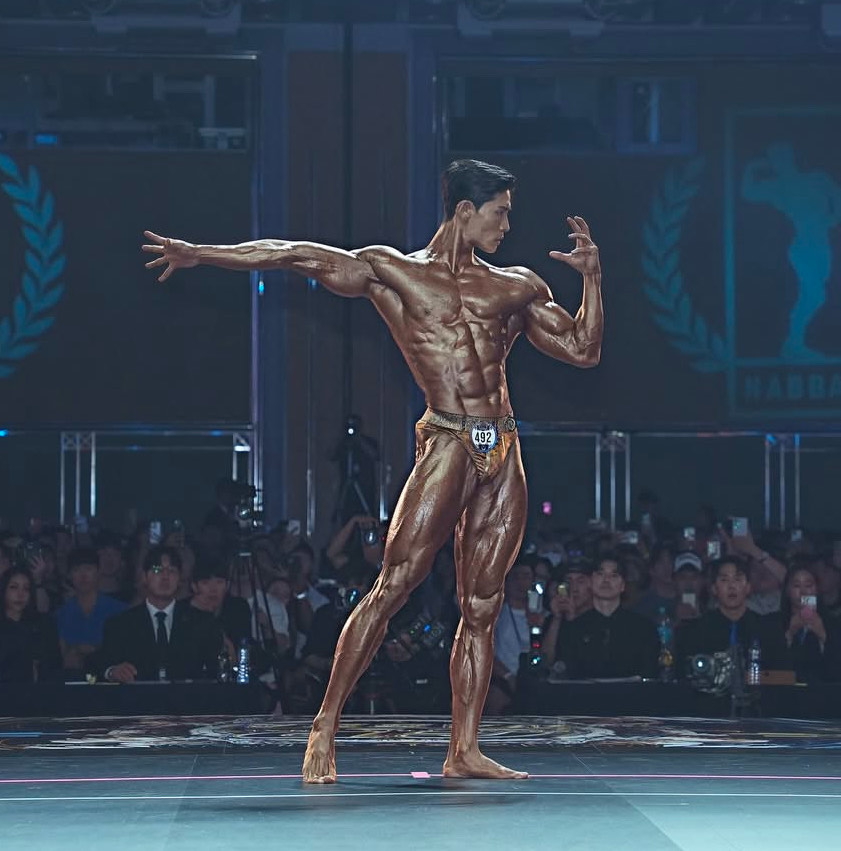

■ NABBA JAPAN(ナバ・ジャパン)

世界最古のボディコンテスト団体「NABBA(National Amateur Body-Builders’ Association)」の日本支部。

その中でも「スポーツモデル部門」は、美的完成度・ポージング技術・ステージ表現すべてが求められるハイレベルなカテゴリ。

照明・演出・音響までもが計算された舞台設計により、まさに“魅せる”ための大会として国内最高峰の一つとされている。

■ SSA(SUMMER STYLE AWARD)

“日本国内でのスポーツモデル人気を拡大させた”代表的な大会のひとつ。

洗練された演出・衣装・音楽で構成され、スタイリッシュな世界観を強く打ち出している。

特に若年層や初出場者に人気があり、自らの魅せ方を探求し、体現できる場として支持されている。

カテゴリも豊富で、身長・年齢・体型に合わせて自分に合った部門で挑戦できるのも魅力。

■ APF(Asia Physique Federation)

近年、急成長を遂げている国内フィットネス競技団体のひとつ。

「スポーツモデル」「フィジーク」「ランウェイモデル」など幅広いカテゴリを持ち、

なかでもスポーツモデル部門では、造形美・男性美・健康美を基盤に、

モデルをコンセプトとした適度な筋肉の発達と、全体的な比率・プロポーションの精度が求められる。

出場までの流れ(例)

- 団体公式サイトからエントリー

- カテゴリ選択・出場費支払い

- 身体づくり・ポージング練習

- 大会前のオンラインチェックや事前説明会等

- 当日リハーサル → 本番ステージ

迷っているあなたへ

ステージに立つ理由は、人それぞれ。

誰かに勝ちたい、憧れを越えたい、自分を変えたい

どれも立派な動機。

でももし、今のあなたが「変わりたい」と少しでも思っているのなら、

舞台に立つことは、人生そのものを動かす第一歩になる。

誰もが不安を抱えている。

でも、立った人にだけ見える景色が、たしかにある。

それだけで、あなたの1年が変わる。

そして、人生が変わるかもしれない。